犬の股関節形成不全症の治療

科目:整形外科

犬の股関節形成不全症CHDの治療

整形外科 陰山 敏昭

はじめに

股関節形成不全(以下CHD)の治療は手術の有無にかかわらず、保存療法がCHD治療の基礎となる治療である。

なぜなら、CHDに罹患した股関節は、手術を含む如何なる治療を行っても、決して正常な股関節に回復することはない。したがって、飼い主は生涯にわたりCHDと付き合っていく必要(Lifelong Task)がある。

CHDの治療法として、多くの症例で保存療法により良好な成績が得られており、適切な治療を行うことで家庭犬としては、ほぼ満足の行く生活は可能となる。たとえ重度のCHDに罹患している犬であっても、将来、CHDの悪化による「歩行不可能」とか「車いす」や「寝たきり」になることはない。

関節疾患に対しては「安静」が呪文のように唱えられ、積極的な保存療法や運動療法に関しての研究や報告は少ない。同様に、関節炎などの保存的治療は従来から安静やNSAIDsなどの「受動的治療」が主に行われていた。しかしながら、運動療法を主体とする「能動的治療」がCHD治療で有効であることが明らかになり、我々は「積極的運動療法」を行うことで更に良好な結果を得ている。

CHD治療の目的は「疼痛と機能低下を軽減」し「関節炎の進行速度を抑える」ことで、QOLを生涯に渡り良好に維持することである。

CHD治療に際して留意すべき事項

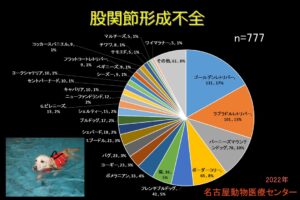

名古屋動物医療センターに2022年4月までに来院したCHD症例の777頭の犬種分布(図1)

ゴールデン、ラブラドール、バーニーズ、ボーダーで約半数を占めており、90%以上の症例で長期的にも満足行く結果が得られている。

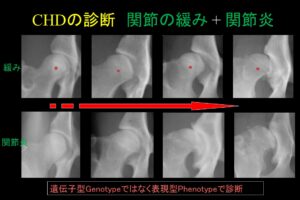

CHDのレントゲン所見(股関節の「緩み」と「関節炎」の程度)(図2)

CHDのレントゲン所見と臨床症状は別物である。したがって、獣医師はレントゲン所見と同時に「痛み」や「機能低下」の程度や「QOL」を評価した上で治療を行う必要がある。

※ CHD症状の程度は犬種や体型により大きな差がある。例えばブルドッグでは重度CHDでも症状が殆んど出ない場合が多い。また、大型犬と小型犬、家庭犬と使役犬・スポーツ犬では治療の必要性や治療方針が大きく異なる。

※ 遺伝性疾患であるCHDの現時点での診断はレントゲン検査によるCHDの表現型Pheno Typeを診断しているため、その診断率は若齢犬では低く、高齢犬では高くなる。

潜在性CHD

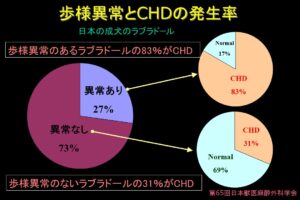

日本の家庭犬のラブラドール(年齢38.8±12.4ヵ月齢)を調査した結果では、歩様異常があるラブラドールの83%、歩様異常がないラブラドールの31%でCHDが確認された。(図3)

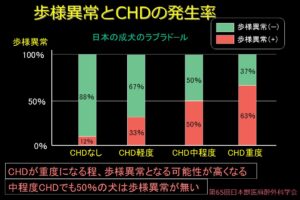

CHDを持つ犬では関節炎の程度が進行するに従い歩様異常が認められる犬が増加するが、CHDを持つ犬でも歩様異常が認められない犬は軽度CHDで67.7%、中程度CHDで50%、重度CHDで37.5%存在した(図4)

(第65回獣麻外学会で報告)。

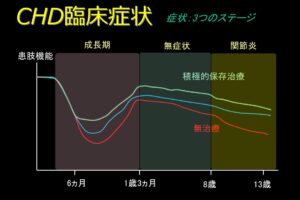

※ CHDの症状発現は3つの時期がある。(図5)

1)生後6ヵ月~1歳3ヵ月:中程度~重度のCHDでは最も強い症状が発現する。

2)生後1歳3ヵ月~8歳前後:骨格の成長が終了し、関節周囲の軟部組織による安定化が進むことで、症状は急速に良化する。

3)生後8歳以降:股関節炎が加齡により進行することで、関節可動域低下や大腿部筋肉量の低下が明らかになり、慢性症状が発現する。

多くの飼い主は1)の時期の症状が一生続き、更に悪化していくと悲観的に思い込むが、殆んどのCHD症例は1歳3ヵ月以降になれば急速に症状が軽減することを伝える。

※ CHDに対する保存療法の効果(特に長期的効果)に関する報告は非常に少ない。治療効果を評価するプライマリアウトカムである機能回復を評価する方法(ヒトの股関節ではHarris Hip Score、JOA Hip Scoreなど)がCHDでは確立されていないため、臨床研究が停滞している。結果として多くの評価がセカンダリアウトカムで合併症の割合、レントゲン所見、Revision手術の割合・時期などの報告がほとんどである。

※ CHDに対する保存療法と手術の適応症例の基準が明確ではなく、保存療法と手術の効果を比較した報告は非常に少ない。

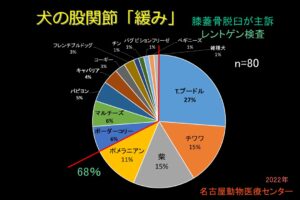

小型犬の股関節脱臼とCHD

※ 名古屋動物医療センターに膝蓋骨脱臼が主訴で来院した犬のうち、レントゲンの股関節標準伸展像で中程度~重度の股関節の「緩み」を認めた80頭(図6)の内訳はトイ・プードル、チワワ、柴犬、ポメラニアンが68%を占めていた。

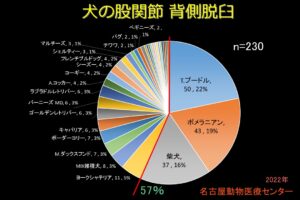

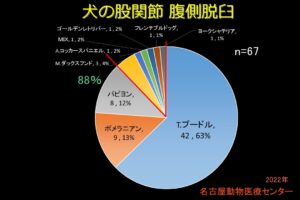

※ 名古屋動物医療センターに来院した股関節脱臼の犬297頭を調査したところ、背側脱臼が230頭77%、腹側脱臼が67頭23%であった(図7)。

そのうち

股関節背側脱臼(図8)はトイ・プードル、ポメラニアン、柴犬で57%を占め、

股関節腹側脱臼(図9)はトイ・プードル、ポメラニアン、パピヨンで88%を占めていた。

これらの犬種での股関節脱臼は殆んどが家の中あるいはリードを付けた散歩中の非常に小さい外力で股関節脱臼している。 以上から、これらの小型犬種では大型犬に比較し、股関節の「緩み」が存在しても症状に出にくく(機能的な緩み)、股関節関節炎の発現が軽度であるため、潜在性CHDが基礎に存在していたと考えられる。

※上記の通り、犬種特異性が強いため、小型犬の繁殖においてもCHDに留意すべきである。しかしながら、小型犬種ではCHD症状が大型犬の症状や表現型とは異なる為、小型犬種のCHD診断を再考し、適切な治療を考慮する必要がある。

CHDと併発疾患

CHDを治療する際には、他の整形外科疾患すなわち前十字靭帯断裂、肘関節異形成や膝蓋骨脱臼、離断性骨軟骨炎、汎骨炎などの併発疾患の有無を必ず診断する必要がある。特に肘関節異形成症の場合には生涯に渡り肘関節炎を伴うことになるため、股関節への負担が増す。

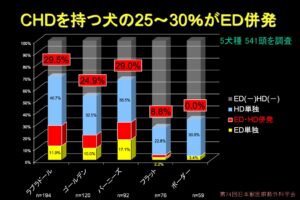

第74回獣医麻酔外科学会で我々のグループの福永先生が報告したもので、ラブラドール、ゴールデン、バーニーズなどの5犬種541頭について調査したところ、(図10)

青がCHD単独、黄色が肘関節異形成単独に罹患している例で、

赤はCHDを持つ犬の約25~30%が肘関節異形成を併発している。

CHDと肘関節異形成を併発している場合には、将来的に肘関節異形成による前肢跛行が発症し、股関節への負荷が増える可能性が高いので注意が必要。

CHD保存療法の実際

演者の施設での保存療法は「飼い主教育」、「体重管理」、「運動療法」、「薬物療法」を主体に行っている。(図11)

1)飼い主教育

保存療法で最も重要なのは「飼い主教育」であると考えている。人の変形性股関節症に対して運動療法プログラムと患者教育を行った群では患者教育を行わなかった群に比較し、NSAIDs使用量が減少し、疼痛、QOLが有意に改善したという報告がある。

生後6ヵ月~1歳3ヵ月の最も強い症状が発現する時期に来院した多くの飼い主は犬の将来について大きな不安を抱いているため、CHDは適切に治療すれば将来的には殆んどの例で良好なQOLが維持できる事を説明し、CHD治療は犬の生涯にわたり飼い主が日常生活におけるCHD評価を行いながら治療を進めていく必要がある。したがって「飼い主教育」は必須であり、我々の施設ではCHDの治療開始時に「飼い主教育用の冊子」を用いて、飼い主に十分な教育を行っている。

「飼い主教育」の内容として、

✓ CHD症状(痛みの症状や行動、歩様、体勢の変化など)の評価方法

✓ CHDの病態理解と飼い主の役割

(遺伝性疾患、経過と将来展望、Lifelong Task)

✓ 治療法の説明と選択肢、治療計画

✓ 生活環境の改善(床、階段等)

✓ 体重管理と食事指導

✓ 日常生活動作の指導

✓ 運動管理と運動療法

✓ 治療薬の使用法

これらの項目を十分に理解させ、治療を進めていく。

2)体重管理

体重を増加させる直接的な要因はカロリーの過剰摂取である。成長期の犬へのカロリー過剰摂取がCHDの発症を増加させる。 すなわち、発育期の高エネルギー摂取は、発育速度に直接的に影響し、また成長ホルモンなどの濃度の変化を介して間接的に影響を与え、発育速度を加速させる。この加速した発育速度によりCHDの発生が増加すると考えられている。

Kealy RD、Smith GKらの報告(Purina research)によると、48頭のラブラドールについて食事の給与量を自由給餌したコントロール群とコントロール群よりも25%少なくした制限食群に分け、CHDの有病率と股関節炎の程度を14年という長期観察した結果、コントロール群(肥満)では制限食群に比較して関節炎の発現時期および進行速度が早くなり、股関節炎は生涯に渡り進行していくことが報告されている。

吉村、陰山らが日本の家庭犬のラブラドール44頭(平均体重28.9±4.6kg、年齢38.8±12.4ヵ月齢)を調査した結果(第65回獣麻外学会で報告)では、1日カロリー摂取量は平均1196kcalであり、1日あたりのカロリー要求量(DER)を下回っていた。(ラブラドールの体重を30kgとした時のDERは1436~1615kcal)。またDERの概算には自発活動(食餌、睡眠、外に出る、1日3時間までの遊びと運動)を維持するのに必要なエネルギーが含まれているが、44頭の運動時間は81.4±45.8分/日であり、関節に痛みが生じた犬では活動性が低下し、エネルギー消費量が低下していると考えられた。以上から相対的に摂取カロリーが過剰であったことが、多くのラブラドールが肥満傾向であった原因と考えられた。したがって、フードのパッケージに記載してあるような従来からの標準的なDER算出方法による給餌量は、日本で飼育されている犬では適切でない可能性が高いため注意が必要である。 また、肥満度の評価が飼い主と獣医師では異なっており、獣医間でも異なっていた。そして、多くの飼い主は成長期の犬の肥満に関して寛容であるため注意が必要である。

3)運動療法

CHDに対して運動療法を行うことは、「痛みの軽減」や「機能回復」にとって非常に有用である。

運動療法には、ストレッチや屈曲を行う「他動的運動療法(他動的可動域訓練)」と、起立や歩行の補助をする「補助的運動療法」、アンダーウォーター・トレッドミルや温水プールなどを使用して、動物が自ら身体を動かす「自動的運動療法」がある。

動物は身体機能を使わないと、いわゆる「廃用症候群」による様々な部位での機能低下が生じる。すなわち、運動機能障害では、先ず筋肉が萎縮して筋力低下を来し、耐久力が低下する。また、周囲の関節は拘縮し、骨密度が低下する。さらに犬の場合には獣医師が飼い主に「安静」を指示しても、成長期の犬にとっては安静が重度の精神的ストレスにもなる。また、廃用症候群によって生じた様々な機能低下が起こってしまうと、それを回復させるには長期間が必要となり、疼痛状態がさらに長引くため、廃用症候群は予防が非常に重要である。 したがってCHDでは、早期から適切な運動療法を行うべきと考えられる。

演者らは2007年から主に水中運動(Aquatic Exercise)を主体とした運動療法(Hydrotherapy)を行っている(図12)。 具体的には「アンダーウォータートレッドミル」と「温水プール」を用い、1週間に2回以上の頻度でリハビリテーションを行っている。

アンダーウォータートレッドミルは肘関節、膝関節、足根関節の最大屈曲角度の増加による可動域改善が望めるが、股関節での伸展角度の増加は望めない。(第74回獣麻外学会で報告)。また、筋肉量の増加も望めないが、浮力による荷重負荷を低減可能である。

したがって、CHDでのアンダーウォータートレッドミルは主に荷重負荷の低減による歩行訓練を目的とし、温水プールでは股関節伸展可動域の改善と筋肉量の増加を目的として行っている。

特に、CHDに対して温水プールを用いたHydrotherapyは成長期の大型犬で股関節に疼痛があり、陸上運動が困難な場合でも、水中での浮力により荷重負荷が低減された状態で自由運動が可能となるため、特にレトリバー系の水泳を好む犬種では、精神的にも肉体的にも非常に有用な治療法である。

家庭での運動療法

多くの場合、極端な運動制限はせずに、可能な限り痛みが増悪しない程度の散歩(歩行)を行うよう指示する。運動は一日の運動回数を多くし、1回量を少なくし、週末だけ過度に運動させずに毎日コンスタントに散歩させ、犬の歩様(疼痛)を観ながら負荷量(運動量、回数、運動強度)を指示する。

4)薬物療法

✓ NSAIDs;近年ではNSAIDsが多数開発されており、CHD保存療法での薬物としては第一選択薬である。多くの場合、痛みのある時期のみの使用とし、漫然とした使用は避ける。

✓その他の鎮痛薬;トラマドール、ガバペンチン など。

✓サプリメント;近年の研究報告やレビューではサプリメントや栄養補助食品の効果に関しては、多くが否定的結論である。

※ CHDに対しては通常、ステロイド剤は用いない。

5)その他

CHDに対して脂肪由来間葉系幹細胞やPRGF:Plasma Rich in Growth Factorsを関節内投与した報告が散見されるが、中期・長期的効果は不明。更なる研究が必要。

保存療法の治療成績

皇、陰山らは日本の家庭犬のラブラドールレトリバーでのCHDに対する保存的治療の成績について、飼い主へのアンケート調査を基に検討した(第67回獣麻外学会で報告)。

来院時から調査時までの平均期間は16.2±9.1ヶ月であった。

後肢の跛行を呈した割合は、CHDの程度が軽度、中等度、重度でそれぞれ44.4%、50%、100%であり、跛行を呈した年齢は生後12ヶ月齢未満が60%と最も多かった。 体重減量と運動療法、消炎鎮痛剤を中心とした保存治療を行った場合、85%の飼い主は良好な経過であると評価し、運動機能は治療前の53.1%から保存治療後は77%に改善した。重度のCHD犬においても、十分な保存的治療を行った場合には良好な経過を示し、飼い主もその運動機能にほぼ満足しているという結果が得られた。この報告は積極的運動療法を行う前の成績であるが、2007年から我々は積極的運動療法を併用することで、更に良好な結果を得ている。

おわりに

CHDに罹患している犬、もしくはCHDの素因をもつと考えられる犬には、手術の有無に係わらず、保存療法を適切に行うことが、その後のCHDによる臨床症状の緩和や予後にとって有用である。

しかしながら、適切な飼い主教育を行わず、「CHD犬を肥満させた状態でサプリメントを長期に渡り漫然と処方」して「CHDの保存治療」と称している獣医師が現在でも少なからず存在するのが日本の現状である。